[spoiler: questo non è un articolo auto-celebrativo ma una riflessione teorica e politica in occasione dei nostri primi sei mesi di vita. Che tu ci abbia seguito con interesse sin dall’inizio, trollato senza sosta sui social media, o appena scoperto per caso, in questo pezzo si chiariscono alcune idee circa chi siamo, dove andiamo, cosa vogliamo, perché l’abbiamo fatto. E sul perché potresti volerti unire a noi.]

Senso Comune ha sei mesi. Mezzo anno di vita in cui abbiamo lanciato un manifesto, costruito un blog, sviluppato la nostra presenza sui social, ma soprattutto in cui abbiamo presentato le nostre tesi in giro per l’Italia a curiose assemblee, in cui molti partecipanti si sono cimentati, forse per la prima volta, in maniera così schietta e priva di remore con la tematica del populismo democratico. Ci abbiamo preso gusto. A breve – lo annunceremo prossimamente e con dovizia di dettagli in varie sedi oltre a questa (tipo qui e qui) – vorremmo approfondire questa relazione, radicarci, diventare un laboratorio che vada oltre la punzecchiatura, attraverso un’assemblea che sancisca la nostra definitiva trasformazione in associazione (24 giugno – Firenze) e un campo estivo (9-10 settembre – Lago Trasimeno – date e luogo da confermare).

Per l’uguaglianza dell’intelligenza

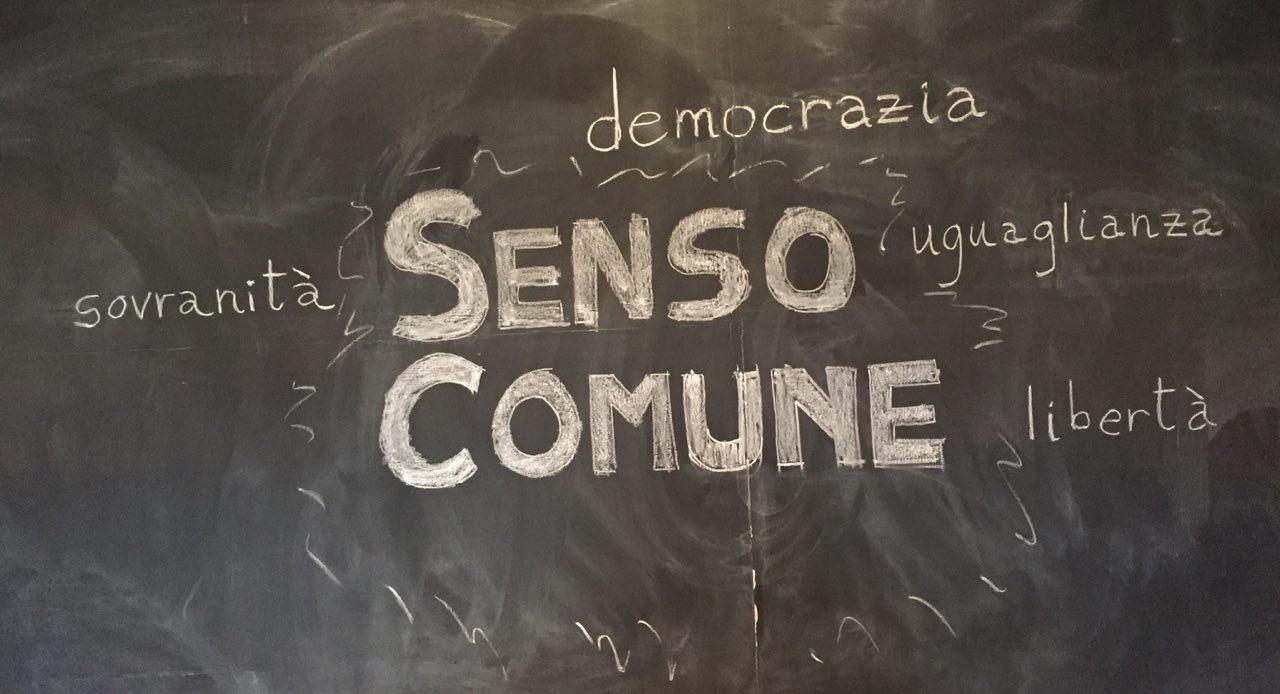

Bando alle ciance e partiamo dal nome. Perché Senso Comune? Il nome che ci siamo dati ha un deliberato accento anti-platonico. Cosa intendo con ciò? Intendo che il nostro intervento non può né deve essere rivolto a una presunta illuminazione delle masse. Le masse non aspettano un messia (sia esso una figura religiosa, un filosofo o un partito) che spieghi loro la verità e che in virtù della sua conoscenza superiore le emancipi dalla bruta ignoranza che impedisce di afferrare il vero corso della storia. Non c’è nessun corso della storia. Non c’è nessun messia. E men che meno c’è quella divisione netta tra doxa (opinione comune) ed episteme (conoscenza razionale) di Platone che tanti presuntuosi ha affascinato nel passato, conducendo chi alla tragedia e chi alla farsa.

Per dati anagrafici (la nostra età media è di 36 anni, ci ritornerò più sotto), a noi è toccato essere testimoni della farsa. Una farsa di cui ci siamo stancati, nella convinzione che quegli ideali di uguaglianza, giustizia sociale e comunità in cui crediamo non debbano uscire sempre e invariabilmente con le ossa rotte, vittime di rappresentanti inadeguati. Per farla breve: alla luce dell’incapacità della sinistra italiana di calarsi nei meandri della realtà, abbiamo voluto chiamarci Senso Comune proprio a ribadire la necessità di sporcarci le mani. È quasi una questione di rispetto: non si parla ai destinatari del proprio messaggio con quel misto di distanza, alterità, arroganza, leziosità, disgusto, distacco che ha caratterizzato i dirigenti di questa parte politica. Ci piace quindi l’espressione del filosofo Jacques Ranciere “uguaglianza dell’intelligenza” proprio perché ci sembra catturare un presupposto essenziale per dare vita a qualsiasi forma di politica emancipatrice: quello di un rapporto che eviti quell’unilinearità e quel che di professorale che ha contraddistinto la pratica politica della sinistra (al riguardo, Gramsci aveva sviluppato l’analoga nozione, pregna di diverse sfumature, di “filologia vivente” in riferimento al processo di reciproca influenza tra la massa e i rappresentanti politici).

Sappiamo che chiamandoci Senso Comune abbiamo persino disobbedito a Gramsci e Manzoni. Per il primo, infatti, il senso comune è la sedimentazione folclorica, incoerente e confusa, di filosofie fra di loro agli antipodi. Neanche a noi piace tutto il senso comune: non ci piacciono il razzismo, la competitività forsennata, l’indifferenza, il cinismo. Avremmo potuto chiamarci Buon Senso, che per Gramsci era il distillato “buono” del senso comune. Ma non avrebbe fatto altro che ribadire quel divario con tutti gli esclusi di oggi, i quali si esprimono, pensano e sentono nelle modalità a loro disponibili senza meritare di essere sistematicamente stigmatizzati per non aver letto, detto o fatto la cosa “giusta”. È su questo terreno discorsivo e materiale ambiguo e scivoloso che bisogna tornare a lavorare, non per esaltarlo staticamente nella sua totalità, ma per ricollegarci a tutto ciò che di promettente vi cova e dargli un indirizzo politico democratico. E quindi Senso Comune.

Teoria e pratica reloaded

Abbiamo fatto un’altra operazione inconsueta. Non abbiamo fondato un partito o un movimento. Venendo perlopiù dal mondo accademico, abbiamo fatto un’operazione al contrario, partendo dalla teoria. Un tentativo, tuttavia, che è pregno di ricadute su come intendere e fare pratica e che cerca in tal senso di riscoprire il connubio tra le due sfere, ormai da tempo infranto, mettendo quindi al centro la necessità di uscire dall’analisi e dalla riflessione fine a sé stesse, dalle carriere accademiche autocompiacenti, dalla spocchia intellettuale. Tuttavia, se da una parte le teorie provenienti dal mondo accademico di sinistra sono di scarso valore strategico e perlopiù incapaci di tracciare linee che risultino, oltre che vagamente ammalianti, anche praticabili e terrene, il versante della militanza è invece preda di un cieco attivismo che continua a sbattere la testa sugli stessi errori, dando prova di scarsa riflessività e perpetuando la propria marginalità in quello che è a tutti gli effetti un circolo vizioso. Cercare di integrare i due mondi partendo da quello che ci vede maggiormente ferrati è sicuramente uno degli obiettivi più ambiziosi che ci siamo posti.

A questo riguardo, il filosofo Davide Tarizzo ha giustamente definito come meta-politico il nostro manifesto – ossia rivolto alla definizione di una serie di coordinate politiche generali, slegate da un disegno di parte. Le discussioni programmatiche e normative sul cosa sono di certo ineludibili, ma difficilmente possono risultare dirimenti a farci fare quel passo in avanti tanto agognato. In tal senso va riconosciuto che trasformare la società, diventare egemonici, va ben oltre il merito delle posizioni sulle singole questioni. Rivendico quindi in toto il carattere attribuito da Tarizzo al nostro documento: non perché la nostra proposta sia priva di un ancoraggio ideologico e di posizioni forti – che sviluppiamo sul blog e in altri contesti quotidianamente -, ma perché il principale quid odierno è quello relativo a come si costituiscano le identità politiche, a come diversi settori sociali e diverse sensibilità possano confluire nello stesso progetto e dargli spessore, a come, in altre parole, “si costruisca popolo”.

Populismo

Non a caso abbiamo fatto del populismo il leit motiv principale della nostra campagna. Vanno qui messe in chiaro una serie di circostanze. La parola populismo non è chiaramente spendibile sul piano della pratica. Come già accennato, ci siamo finora concepiti come un gruppo bucaniere, che irrompe con una provocazione atta a mettere a soqquadro dogmi e certezze all’interno del mondo della sinistra (così come ad avviare laicamente un dialogo anche con chi di sinistra non si è mai sentito). Si è trattato di un tentativo di bonificare il terreno con una parola ingombrante che scalda gli animi e obbliga a prestare attenzione. Una parola che gode di un’inflazione altissima nelle discussioni sulla congiuntura politica attuale. Una parola, tuttavia, che nella nostra lettura si ricollega a una serie di dibattiti politologici e teorici cruciali – il riferimento a Ernesto Laclau è chiaramente d’obbligo -, e non al senso attribuitole in sede giornalistica. Il populismo democratico di cui abbiamo sin qui parlato va quindi inquadrato come una proposta strategica, come un’astratta road map da cui attingere, non come il cavallo di battaglia mediatico di una bislacca campagna elettorale.

Cosa significa, dunque, populismo? Il populismo è in primis una categoria analitica che ci aiuta a comprendere la formazione delle identità politiche, di qualsiasi identità politica. Una sorta di tensione ubiquitaria, in diverse gradazioni, in tutto il campo politico. Ma è anche, specie nella declinazione che abbiamo messo in rilievo, una nozione strategica utile per la parte politica che fa del principio di comunità e dell’uguaglianza concreta – e non solo formale – le proprie direttrici politiche. La nostra parte. Per dirla in soldoni, quindi, il nostro populismo corrisponde alla vocazione di “creare un popolo” attorno a questa prospettiva. Se è infatti vero che esistono oggettivamente i subalterni, le classi sociali, i perdenti di questo sistema economico, non si può dire che altrettanto oggettivamente esista la loro coscienza. Così come non si può nemmeno pretendere che essa sia latente, o destinata in qualche modo ad emergere al momento giusto per soppiantare il sistema in cui viviamo. In un’epoca di frammentazione del lavoro e di differenziazione degli stili di vita, il lavoro dell’articolazione è più che mai fondamentale.

Ma questo significa mescolare a piacimento una serie di consegne? Il populismo non è una questione puramente di discorso – se per discorso intendiamo semplicemente l’espressione linguistica -, dato che non si tratta di fare e disfare in modo arbitrario diversi enunciati. È pertanto abbastanza ovvio che vi sia un ancoraggio alla materialità, la quale fornisce le condizioni di possibilità (e quindi di plausibilità) di una determinata operazione discorsiva. L’intuizione di fondo è che la cruda realtà non abbia un’interpretazione univoca, bensì molteplici, e che un determinato scenario di oppressione reale non abbia uno sbocco politico determinato, ma quello che le volontà organizzate in lizza tra loro riusciranno ad imprimere, divenendo così egemoniche. In questo senso, non c’è alcuna volontà, potenza immanente già lì, pronta a esplodere e farsi largo, e tendente alla vita e alla democrazia.

Specifiche

Tuttavia non esiste nemmeno, come nella vecchia concezione comunista, una classe portatrice di interessi generali per definizione. Il punto di partenza sono quindi le domande sociali che i canali istituzionali non riescono a soddisfare e a neutralizzare. Partire da queste non è la proposizione di un discorso liberale come vorrebbero alcuni, ma il riconoscimento dell’esistenza di diversi tipi di oppressione e di malcontento che non sono riconducibili alla stessa matrice. La loro dispersione, tuttavia, è una fonte di debolezza. Così come lo è d’altronde anche la presenza di soggettività narcisistiche che, pur riconoscendo le storture dell’attuale sistema, sono recalcitranti a coagularsi in una volontà generale più ampia.

La creazione di questa nuova volontà generale passa per un momento negativo, cioè la proiezione di un avversario comune (le elite, l’establishment) che funge da minimo comune denominatore tra domande che altrimenti non avrebbero una spinta intrinseca a unirsi, e uno positivo, che consiste appunto nel tracciare collettivamente un progetto di cambiamento di lungo periodo. Nulla a che vedere con l’arrendevolezza alle dinamiche della globalizzazione e dei mercati di sinistra e destra. Infine, c’è la necessità di individuare orizzonti mobilitanti e aggreganti, capaci di generare passione e suscitare voglia di riscatto: la scelta, in altre parole, di quelle domande e quei simboli capaci, per la loro capacità di seduzione maggioritaria, di alludere a tutto il campo popolare in via di formazione.

Si badi bene che il populismo non è una panacea. Bisogna essere coscienti, per esempio, che le numerose conquiste politiche e sociali avvenute in America Latina negli ultimi 20 anni grazie ai populismi di sinistra hanno incontrato dei limiti. Alcuni di questi hanno a che fare con un piglio eccessivamente “decisionista” e arbitrario (un rischio del populismo che potremmo definire sinteticamente potenziale ma non necessario) che ha reso striminziti i processi deliberativi e democratici persino all’interno degli stessi movimenti di governo. In questo senso, è bene ribadire che il ruolo del leader è sì essenziale nello scardinamento delle inerzie politiche – chiunque voglia ragionare in termini pragmatici e non puramente idealistici sarà costretto ad ammetterlo -, ma di certo non abbiamo in mente quei leader muscolari a vocazione plebiscitaria.

Dall’altra parte, il populismo latinoamericano non è riuscito ad effettuare una trasformazione globale della formazione sociale, fallendo in particolare nel sottrarre i soggetti da quelle coordinate antropologiche (atomizzazione, consumismo sfrenato, competitività) che sono alla base del progetto neoliberista. Hanno quindi ragione i filosofi francesi Dardot e Laval a metterci in guardia da una riduzione del neoliberismo a semplice ricetta economica o progetto studiato a tavolino dalle élite per immiserire il resto del mondo. Il neoliberismo va piuttosto inquadrato come una razionalità pervasiva la quale amministra corpi e menti, orienta abitudini e desideri, traccia percorsi di vita (e di morte).

Questa presa di coscienza non può che indurre a una considerazione che ormai dovrebbe essere chiara tutti: cambiare il mondo in meglio non può che avvenire solo se saremo capaci di far sì che cambi allo stesso tempo dall’alto e dal basso. Mi rendo conto che il populismo sia principalmente votato a farlo dall’alto, ma mi è altrettanto chiaro che le esperienze dal basso che cercano di incidere sulla quotidianità di ciascuno sono, per quanto lodevoli, spesso declinate in maniera tale da attirare solo chi di politica si occupa a tempo pieno (che coincide con una percentuale infinitesimale della popolazione generale), rendendole perlopiù confinate a una marginalità destinata a perpetuarsi. Perché, dunque, non provare a coniugare le due dimensioni, agendo su più fronti: uno orizzontale, capace di smontare pezzo per pezzo, attraverso un lavorìo pedagogico più lento e complesso, l’orizzonte di senso instillato dal neoliberismo, e uno verticale, capace di cimentarsi con la questione delle istituzioni e del potere – nodo che rimane ineludibile – e in grado di fungere da catalizzatore delle passione in vista degli appuntamenti elettorali, avvicinando così anche quei segmenti più diffidenti e scettici rispetto alle proposte di trasformazione?

È proprio in questo contesto che va intesa la semplificazione dello spazio politico intrinseca al populismo. D’altro canto, la pretesa di poter far breccia con un discorso comprensibile solo a chi ha un master in teoria critica è vana. Insomma – e solo schematicamente -, un esperimento populista integrale andrebbe pensato come una diversificazione dei registri: non si può né si deve a rinunciare a uno alto, filosofico e analitico, che tracci delle linee guide solide e non rinunci a un pensiero complesso; quindi uno intermedio capace di tradurre in termini più concreti quelle intuizioni e di pensare alle politiche, le tattiche, i posizionamenti, le scelte programmatiche; e infine uno più semplice, vero e proprio grimaldello capace di differenziare la proposta politica rispetto a tutte le altre, dando forma a un’identità politica popolare di facile comprensione, con parole in grado di parlare all’insieme della gente comune (piuttosto che al ristretto mondo dei militanti di professione). Paradossalmente (ma non troppo se si pensa che per ora abbiamo solo avviato una riflessione sulla pratica e non una pratica vera e propria), Senso Comune si è finora misurata – con tutti i suoi limiti – quasi unicamente con i primi due registri, limitandosi soltanto a delle brevi scorribande di agit-prop in quest’ultimo.

Va detto che solo assumendo questo compito seriamente si riuscirà a uscire dal proprio guscio – e non con quelle scialbe e limitate spruzzatine di retorica populista di alcuni attori della sinistra attuale in omaggio alla moda del momento. Ciò implica una profonda laicità anche nei confronti di coloro che attualmente si vedono identificati in dei “valori tradizionali”, quali per esempio la difesa della cultura popolare o l’attaccamento al luogo di provenienza. Il fatto è che questi valori non sono intrinsecamente reazionari, giacché possono essere orientati in senso egualitario e universalistico, convogliando l’idea che la lotta all’atomizzazione, al liberalismo economico e culturale, all’individualismo possessivo, così come il recupero di un senso di comunità (che noi intendiamo necessariamente in termini inclusivi), non può essere realisticamente portato a buon fine dalle forze conservatrici.

Sinistra, una metafora da abolire

Forse anche proprio a causa di questa apertura, la nostra scommessa sul populismo ha incontrato la vivace resistenza di diversi settori della sinistra. Questo si è soprattutto verificato nella fascia d’età che va dai quarantenni-cinquantenni in su. A rapportarsi con maggior disponibilità sono stati invece i giovani, i quali hanno dimostrato di essere più duttili rispetto alla proposta di un populismo democratico. Il dato non dovrebbe stupire: i giovani non hanno ancora interiorizzato determinati dogmi, ma soprattutto non portano ancora il marchio a fuoco della sconfitta e della marginalità di chi, invece di ripensare all’emancipazione in termini strategici, continua a baloccarsi con un’identità priva di seduzione. Ma forse c’è anche un tema generazionale: tra i più giovani, quelli che con maggior durezza sperimentano il dramma della flessibilità, il termine sinistra non evoca più nulla di buono. A confermarlo, uno degli aneddoti più significativi che ho ascoltato durante il nostro giro d’Italia da una giovane (e precaria) free-lance la quale, di fronte alla richiesta di protezione avanzata ad un sindacato, si vide rispondere “tu sei già passata dall’altra parte della barricata”.

Questo episodio spiega bene perché ormai la società non riesca più a vedere nel significante “sinistra” alcunché di promettente. Feticci quali “l’unità della sinistra” o “la costituente della sinistra” non interessano praticamente più a nessuno se non agli stretti addetti ai lavori e, anzi, non fanno altro che disegnare il perimetro entro cui tale proposta potrà esercitare attrazione. Un perimetro sempre più ristretto. Altrettanto va detto per quei progetti che cercano di suscitare consenso con un riferimento esplicito a significanti analoghi, quali “comunismo”, “socialismo”, o attraverso la messa in primo piano di tutta la simbologia di questa parte politica. Bisogna riconoscere che per “sinistra”, un numero crescente di persone intende una forma odiosa di elitismo intellettualistico, la prostituzione al liberalismo culturale (quando non economico), un cosmopolitismo astratto, o anche una serie di riforme impopolari. Altri ancora lo prendono come sinonimo di sconfitta, di inefficienza, di burocratismo, di autoritarismo. Più in generale, l’associazione immediata è ad un immaginario novecentesco, necessariamente fordista, che mal si aggiusta con le rinnovate condizioni dello sfruttamento odierno.

Rinunciare alla sinistra (e le sue liturgie) come metafora – una metafora i cui richiami positivi, come abbiamo visto, sono ormai esauriti – non significa rinunciare alla dicotomia storica gerarchia/uguaglianza, e in quest’ultima schierarsi per quella concreta. Significa piuttosto aguzzare l’ingegno per rinverdire la sua dimensione analitica e simbolica. Come spiega Javier Franzé, una delle operazioni che hanno consentito a Podemos di aggirare la marginalità a cui le formazioni di sinistra erano condannate, è stata non solo quella di rinunciare alla classica faglia destra/sinistra, ma contestualmente di mettere da parte alcune delle fratture storiche proposte dalla sinistra che erano prive di proiezione maggioritaria, quali borghesia/proletariato, monarchia/repubblica e confessionalismo/laicità. Possiamo anche dire che, al netto di un riavvicinamento successivo con la sinistra comunista i cui effetti sono ancora tutti da valutare, è stata proprio la rottura con quella parte politica a permetterle di diventare ciò che è diventata: la forza emancipatrice più avanzata e promettente d’Europa.

Forse anche in Italia un’operazione del genere avrebbe un senso. La storia del movimento operaio italiano è stata una storia, pur non senza contraddizioni, di un movimento popolare radicato, la cui presenza ha permesso all’Italia di essere più giusta e più libera. Una storia gloriosa. I suoi eredi tuttavia – quelli di tutte le sue diverse ramificazioni – si sono rivelati totalmente incapaci di mantenere alta la bandiera della giustizia sociale, dilapidando interamente un lascito enorme e riducendo al lumicino qualsiasi speranza. La loro responsabilità in termini di errori strategici, ritardi di lettura politica e arretratezza culturale è altissima. In tal senso, qualsiasi insistenza su quel ceto politico incancrenito è patetica. Esiste in Italia una generazione di giovani (e meno giovani) – precari, studiosi, semplici indignati – che se ne rendono conto e pensano all’emancipazione fuori dai tristi schemi delle geometrie di palazzo, dei riciclaggi di figure con biografie politiche ambigue e dei richiami nostalgici. L’obiettivo di Senso Comune è quello di rivolgersi proprio a loro per cercare di dar vita, insieme ad altri percorsi collettivi analoghi, ad un “intellettuale collettivo” capace di sfidare l’ordine attuale e proporne uno nuovo. L’Italia ne ha immensamente bisogno.